计算力学快讯,第8卷,第9期

计算力学快讯简介:本快讯是分享计算力学及相关软件信息的一个交流平台;由河海大学工程与科学数值模拟软件中心、江苏省力学学会信息服务部、中国力学学会计算力学软件专业组主办,南昌大学航空航天研究院协办;免费订阅,自由退订;欢迎各位计算力学同仁的投稿和反馈意见。

编辑组:http://jsstam.org.cn/compmech/bwh.html

投稿信箱:csnewsletter@hhu.edu.cn

过刊浏览与下载:http://jsstam.org.cn/compmech/

订阅或退订邮箱:csnewsletter@hhu.edu.cn

本期内容下载:计算力学快讯2022年第8卷第9期

微信公众号:csnewsletter

合作媒体:计算机辅助工程杂志(微信号:CAEChina)

陆面体科技(微信号:caesky_)

本期目录:

2022年流体力学学科发展战略研讨会顺利召开

第十二届全国流体力学青年研讨会会议纪要

美国科学院院士、美国加州理工大学教授William A. Goddard III应邀作北京国际力学中心力学大师讲座报告

2022年爆炸与冲击动力学发展战略研讨会在合肥召开

纪念周培源先生诞辰120周年座谈会举行

第2期“美丽力学”学术论坛成功召开

关于重启召开“首届力学交叉前沿研究论坛”的通知(第二轮通知)2022年10月14-16日,南京

第二届江苏省力学与人工智能学术研讨会通知

关于“第三届求积元法与工程应用研讨会”延期召开的通知

关于“第十四届全国岩土力学数值分析与解析方法研讨会”延期举办的通知

关于第十二届全国流体力学学术会议延期举办的通知

◆学术期刊

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

Computational Mechanics

International Journal for Numerical Methods in Engineering

计算机辅助工程

新闻报道

2022年流体力学学科发展战略研讨会顺利召开

(转载自中国力学学会官网)

https://www.cstam.org.cn/article/13664965797212160.html

2022年8月22日,“2022年流体力学学科发展战略研讨会”在贵阳召开。本次会议由中国力学学会流体力学专业委员会和国家自然科学基金委员会数理学部联合主办,中国科学院力学研究所承办,中国力学学会副理事长、中科院力学所学术所长何国威院士担任会议主席。会议以邀请报告和圆桌讨论的形式,邀请流体力学领域相关专家,共同交流学科的应用需求与前沿挑战、青年人才发展等热点问题,促进流体力学研究在“四个面向”的科技创新方向上的发展。中国力学学会副理事长郑晓静院士,中国科学技术大学陆夕云院士,中国空气动力研究与发展中心唐志共院士,南方科技大学夏克青院士,国家自然科学基金委员会数理学部孟庆国副主任,国家自然科学基金委员会数理学部力学处雷天刚处长,国家自然科学基金委员会数理学部综合与战略规划处张攀峰处长,国家自然科学基金委员会数理学部流体力学流动编制项目主任屈峰教授,中国力学学会专职副秘书长汤亚南等应邀出席会议。来自全国多所高校和科研院所的流体力学领域知名专家,以及流体力学专委会委员等80余人参加了本次会议。

会议开幕式

会议开幕式由流体力学专委会主任委员周济福主持。开幕式上,孟庆国致辞表示,流体力学发展要切实坚持“四个面向”,要变革研究范式,要重视高层次人才培养。郑晓静代表中国力学学会致辞,强调流体力学是力学学科的重要分支、是力学学科影响力的重要展示、是连续介质力学发展的重要推动力,她说本次研讨会十分重要和必要,也十分及时。何国威致欢迎辞,他说新一轮科技革命和产业变革对流体力学提出了新的要求,亟需对流体力学的发展战略进行新的思考和探索,并强调学科的发展实质上是人才的竞争,他希望参会专家积极为流体力学人才培养建言献策。

本次研讨会邀请了陆夕云院士、中国空气动力研究与发展中心陈坚强研究员、中国船舶科学研究中心颜开研究员、清华大学孙超教授、国家自然科学基金委员会数理学部孟庆国研究员分别作题为《极端流动的多过程问题研究》《极端飞行环境下交叉力学基础问题》《船舶水动力学的若干研究进展与发展发向》《多组分湍流和液滴的研究》《力学学科基金申请格局与流体力学主要研究领域》的报告,周济福代表流体力学专委会做工作报告,汇报了专委会的基本情况、工作思路、已开展的工作和后续工作计划。报告分别由郑晓静、陆夕云和中国科学技术大学副校长罗喜胜主持。

最后,何国威主持了圆桌讨论。围绕“流体力学面向科学前沿和重大需求的重要研究方向”和“流体力学如何培养青年人才”这两个议题,与会专家开展了深入的交流和热烈的讨论。陆夕云发言表示,流体力学科技工作者需要立足国内、放眼世界,勇于提出新想法;唐志共线上发言,指出流体力学学科发展需要面向国家需求,同时注重相互交流;夏克青线上发言,表示青年科技工作者需要有从零到壹的研究思维;孟庆国发言指出,流体力学发展需要学者们加强学习、加强交流,管理部门加强部署;雷天刚基于基金申请和立项情况对流体力学学科发展的现状进行了分析;张攀峰强调了流体力学学科发展需要重视创新和青年人才的培养;罗喜胜就流体力学人才培养,提出了注重团体建设、保持恒心、追求卓越的建议。与会专家纷纷争相发言,表示应持续开展学科发展战略研讨。最后,会议主席何国威总结发言,肯定了本次会议的重要性,强调了流体力学发展新方向以及人才培养的急迫性,表示流体力学发展需要从不同高度和角度发掘新的学科生长点,尤其需要大力加强青年人才成长。

本次会议是中国力学学会流体力学专业委员会首次组织召开学科发展战略研讨,对我国流体力学研究和人才快速成长将具有十分重要的意义。

圆桌讨论现场

会议现场合影

第十二届全国流体力学青年研讨会会议纪要

(转载自中国力学学会微信公众号)

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NTM1NjI2OA==&mid=2652100084&idx=1&sn=200575768a8aef510e9454ab09294feb&chksm=843e4e77b349c7614c1cd0ffcc50433868b9b3f3c8a3370e9583da4c2dfd6267ac87822814eb&scene=126&&sessionid=1663763346&subscene=227#rd

2022年8月25-26日,第十二届全国流体力学青年研讨会在浙江杭州召开。本届会议由国家自然科学基金委员会数理科学部、中国空气动力学会、中国力学学会联合主办,浙江大学航空航天学院承办。大会邀请了国家自然科学基金委员会数理学部孟庆国副主任,国家自然科学基金委员会数理学部力学科学处雷天刚处长,国家自然科学基金委员会数理学部综合与战略规划处张攀峰处长,中国科学技术大学副校长罗喜胜教授,浙江大学/宁波大学林建忠教授,浙江大学航空航天学院常务副院长陈伟球教授,上海交通大学机械与动力工程学院叶轮机械研究所所长刘应征教授,北京大学力学与工程科学系系主任杨越教授,浙江大学邵雪明教授、胡国庆教授、余钊圣教授等嘉宾,以及60余位来自全国近30个高校和科研院所流体力学方向的青年才俊。本次会议通过腾讯会议线下线上组合召开,并通过蔻享学术同步直播,累计观看人次数超过两万。

会议开幕式由本次会议主席浙江大学航空航天学院夏振华长聘副教授主持。开幕式上,孟庆国主任代表基金委致辞,他简要介绍了研讨会的概况,强调了青年研讨会办会的重要性,并表示流体力学发展要切实坚持“四个面向”,要变革研究范式,要重视流体力学青年人的成长,并鼓励青年学者“敢想、敢做、敢出头”。陈伟球院长代表承办方浙江大学航空航天学院致辞,向各位积极参会的代表表示诚挚的感谢,并欢迎各位代表多来浙大航院指导工作。

随后,会议组织了4个大会特邀报告和12个青年代表报告。25日上午的四场特邀报告分别是:罗喜胜教授的“激波诱导下气层演化的实验和理论研究”,林建忠教授的“自驱动颗粒多相流若干问题的研究”,杨越教授的“流体中的纽结构造与演化”,刘应征教授的“实验数据驱动的数值模拟——数据同化”。这些报告反映了近期流体力学学科重要前沿热点问题,为流体力学青年工作者的成长引领方向。

会上,12位在流体力学领域具有突出发展潜力的优秀青年工作者(40岁以下)分别围绕“微纳流-非牛顿流”“气泡空泡流动”“高超流动”“气动声学”等四个主题报告了近年来各自领域的研究进展。

全国流体力学青年研讨会,旨在促进流体力学优秀青年工作者之间的学术交流与合作,探讨流体力学在新时期的关键科学问题。在庄逢甘、张涵信、周恒、崔尔杰、 吴有生、李家春等院士和前辈的直接关心和大力支持下,自1998年首届会议在杭州召开以来,该研讨会相继在无锡(2001)、西安(2003)、绵阳(2005)、哈尔滨(2007)、杭州(2009)、南京(2011)、上海(2013)、长沙(2015)、天津(2017)、合肥(2019)等地成功举办,目前已成为我国流体力学青年工作者学术交流的重要平台。

美国科学院院士、美国加州理工大学教授

William A. Goddard III应邀作北京国际力学中心

力学大师讲座报告

(转载自中国力学学会官网)

https://www.cstam.org.cn/article/13924215585894400.html

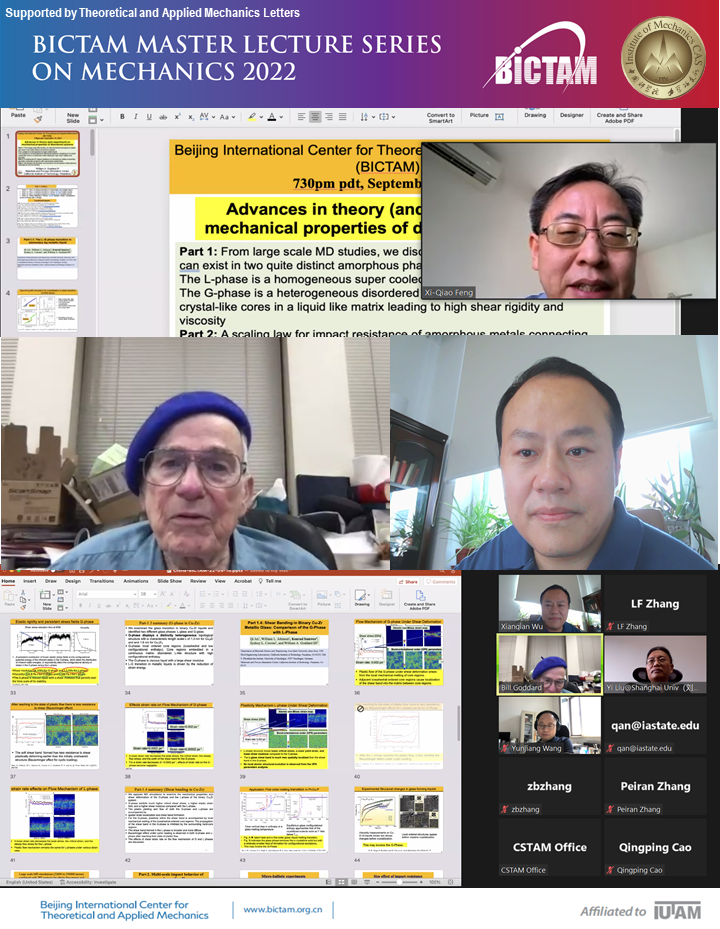

2022年9月16日,北京国际力学中心力学大师讲座系列(BICTAM Master Lecture Series)2022年第二期活动顺利举办。美国科学院院士、美国加州理工大学教授William A. Goddard III应邀作大师讲座报告。本次讲座吸引了来自中国、美国等国家和地区的200多名专家学者在ZOOM会议室参会,通过力学学会视频号观看直播的人数达到800余人。

讲座由中科院力学所吴先前副研究员主持。中国力学学会副理事长、北京国际力学中心秘书长冯西桥教授代表北京国际力学中心致辞,他回顾了北京国际力学中心的创办历程,介绍了“力学大师讲座”的创办初心,对报告人应邀带来这场前沿讲座表达诚挚欢迎和衷心感谢,并向线上参会者表示热烈欢迎。

美国加州理工大学教授William A. Goddard III作了题为“Advances in theory (and experiment) on mechanical properties of disordered systems”的特邀报告。Goddard教授主要直接运用第一性原理描述化学、生物和材料系统的性质,提出新的理论和新的计算方法。本报告围绕大尺度分子动力学模拟,确定了非晶合金和低密度碳材料两种无序材料系统的力学性能。报告结束后,来自上海大学、中科院力学所、中科院物理所等单位的专家和学生进行了热烈的提问与交流。

William A. Goddard III院士现任美国加州理工学院化学与化工学院、应用物理学院、材料科学学院Charles and Mary Ferkel冠名教授,是美国科学院院士、国际量子分子科学院院士、美国艺术与科学院会士、美国物理学会会士、美国科学促进会会士、英国皇家化学学会会士。其在理论化学和多尺度模拟方面的研究工作获得了国际广泛认可,荣获了包括费曼纳米技术理论奖、美国化学会理论化学奖和国际催化协会杰出科学贡献奖等。截至2022年9月,Goddard院士已在Nature、Science、PNAS、J. Am. Chem. Soc.、Adv. Mater.等顶级综合杂志、化学与材料专业期刊发表SCI论文1600多篇,总引用12万余次,H因子178。

报告现场照片

北京国际力学中心是IUTAM在全球设立的两个“国际力学中心”之一,“力学大师讲座”是中心从2016年起创立的一个重要学术交流品牌,旨在提供一个与顶尖科学家面对面交流的平台。

2022年爆炸与冲击动力学发展战略研讨会在合肥召开

(转载自中国力学学会官网)

https://www.cstam.org.cn/article/13779625155620864.html

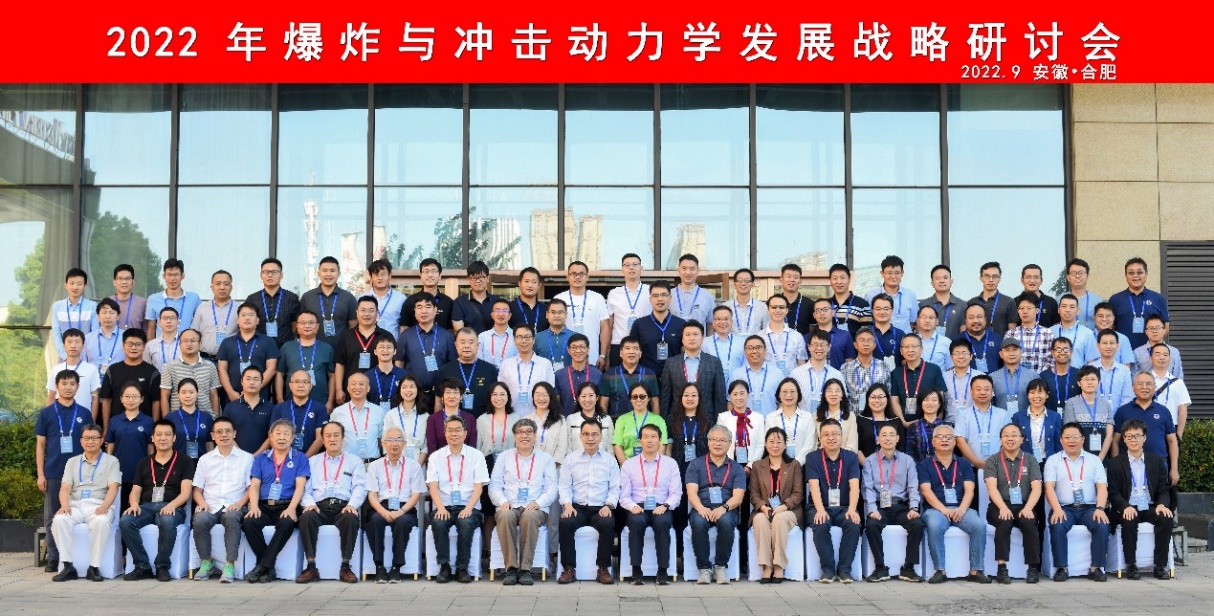

2022年9月2日至4日,2022年爆炸与冲击动力学发展战略研讨会在安徽合肥召开。本次会议由中国力学学会爆炸力学专业委员会主办,中国科学技术大学工程科学学院、中国科学院材料力学行为和设计重点实验室承办,中国科学院合肥物质科学研究院和《力学学报》协办。中国科学技术大学党委常委、副校长罗喜胜教授,国家自然科学基金委数理科学部力学处雷天刚处长、综合与战略规划处张攀峰处长,中国力学学会副理事长戴兰宏研究员,爆炸力学专业委员会主任委员王成教授(线上),副主任委员周风华教授、黄晨光研究员,秘书长姚小虎教授,中国科学技术大学工程科学学院执行院长吴恒安教授,爆炸力学各专业组组长、副组长,爆炸力学优秀青年学者等来自32家单位共100余位专家出席了会议。

大会现场照片

会议开幕式由爆炸力学专业委员会秘书长姚小虎教授主持。开幕式上,中国科学技术大学副校长罗喜胜教授代表承办方致欢迎辞,对与会的专家学者表示诚挚欢迎和衷心感谢,回顾了中国科学技术大学爆炸力学专业的辉煌历史,介绍了爆炸与冲击动力学团队的发展现状,表达了学校对办好该专业的决心,并恳请国家自然科学基金委以及爆炸力学界同仁对该团队的发展给予帮助和指导。国家自然科学基金委数理科学部力学处雷天刚处长、中国力学学会副理事长戴兰宏研究员和爆炸力学专业委员会主任委员王成教授(线上)分别在开幕式上致辞。雷天刚处长在讲话中充分肯定了爆炸与冲击动力学学科在近年来的发展,指出综合性交叉研究和学科发展方向是目前急需关注的问题。戴兰宏研究员肯定了本次战略研讨会召开的重要意义,并提出爆炸与冲击动力学发展应聚焦国家重大需求,聚焦基础前沿学科。王成教授在线上致辞中表示会议为爆炸与冲击动力学领域内各位专家学者之间的交流合作提供了很好的平台,希望各位与会专家通过本次会议共同研讨,在学科发展战略规划上达成共识。

会议邀请了国防科技大学卢芳云教授、中国船舶科学研究中心刘建湖研究员、中国科学技术大学郑志军副教授、南京理工大学张先锋教授、清华大学柳占立教授、北京理工大学邵建锟教授、中国科学院力学研究所陈艳研究员等7位国内知名专家做大会特邀报告。大会报告涵盖了武器毁伤、水下爆炸、梯度防护材料设计、异形弹体侵彻、多层防护结构应用、激光诊断、先进结构材料失效行为等方面的前沿问题和最新进展。在交流环节,专家、学者和汇报人就相关科学问题进行了深入讨论。王志华教授、周风华教授、黄晨光教授先后主持了大会报告。

报告后,国防科技大学李志斌教授介绍了第四届全国爆炸与冲击动力学青年者学术研讨会的筹备情况。随后,进行了爆炸与冲击动力学发展战略研讨会,参会人员就爆炸与冲击动力学的国防应用需求、发展规划和基础科学研究等一系列问题进行了深入探讨与交流。

研讨会上同时召开了第10届爆炸力学专业委员会党员学习会议,爆炸力学专业委员会主任委员王成教授(线上)与中国科学技术大学工程科学学院党委副书记赵凯带领与会代表回顾了爆炸力学发展史,学习钱学森、郭永怀和郑哲敏等老一辈科学家们的无私奉献和爱国爱党精神,黄晨光研究员、王成教授先后做了党员学习环节的致辞和总结,姚小虎教授主持了党员学习环节。《力学学报》向与会代表赠送了“纪念郑哲敏先生逝世周年”专刊。

最后,与会代表在黄晨光研究员带领下前往中国科学院合肥物质科学研究院参观了中国科学院等离子体物理研究所、固体物理研究所、强磁场科学中心和科学家精神纪念馆。

黄晨光研究员带领参观中国科学院合肥物质科学研究院

全体参会代表合影留念

纪念周培源先生诞辰120周年座谈会举行

(转载自中国力学学会官网)

https://www.cstam.org.cn/article/13679112489267200.html

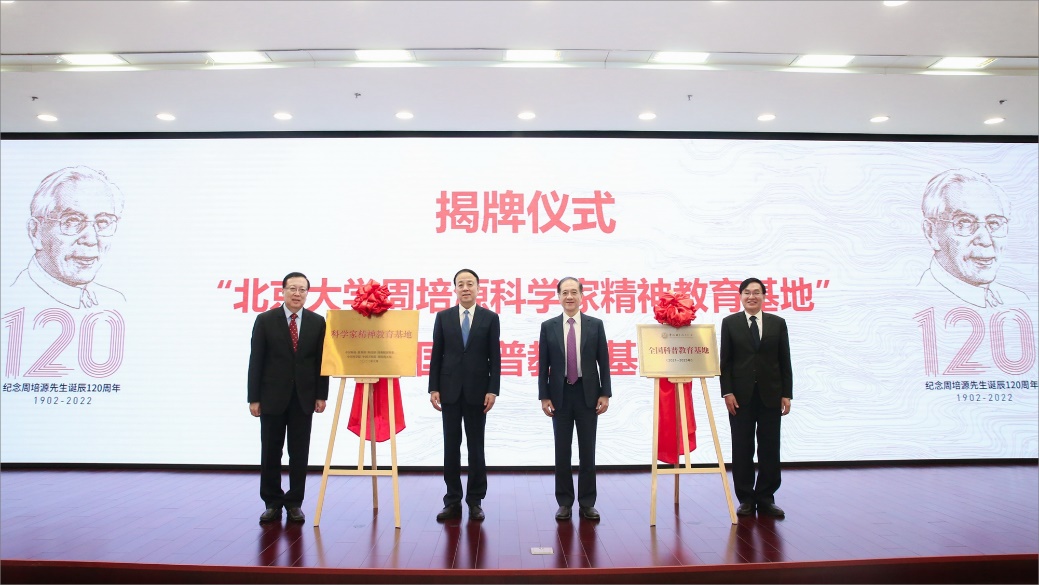

8月28日上午,“纪念周培源先生诞辰120周年座谈会”在北大中关新园举行。全国人大常委会副委员长、九三学社中央主席、中国科学院院士武维华,全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿,全国人大常委会原副委员长、全国政协原副主席、九三学社中央原主席、中国科协名誉主席、中国科学院院士韩启德,中国科协党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记张玉卓,北大党委书记郝平、校长龚旗煌,副校长张锦等校领导,北大原常务副校长王义遒等老领导,中央统战部、中国科协、九三学社中央等单位代表,周培源先生生前任职的各行业学会、个人相关组织及家乡负责同志,周培源先生亲友、学生,科技界代表,北大工学院、物理学院师生及相关单位代表参加座谈会。座谈会由张锦主持。

会议现场

一段纪念视频回顾了周培源先生光辉的人生阅历和不朽业绩,缅怀周培源先生为我国现代科学和教育事业发展作出的卓越贡献。

龚旗煌回顾了周培源先生作为我国杰出科学家、教育家和社会活动家的历史功绩,追忆了周培源先生学为人师、行为世范的精神品格。他表示,要继承和发扬周培源先生爱国奉献、求真务实的精神,教育引导青年学子立志成才、矢志报国,培养更多社会主义优秀建设者和可靠接班人。要坚持“四个面向”,加快科技自立自强,努力在科技创新高原上竖起更多高峰,铸就更多“大国重器”,加快学校“双一流”建设,以高深学问解答时代之题,为建设科技教育强国,实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

龚旗煌致辞

张玉卓从四个方面阐释了周培源先生身上的科学家精神以及其对科技工作者砥砺奋进的激励作用,希望科技工作者通过感受周培源同志胸怀祖国、勇攀高峰的科学大师风范,以昂扬的创新自信在新一轮科技革命浪潮中赢得历史主动;通过感受周培源同志托举后进、为国育才的“大先生”品格,为建设世界重要人才中心和创新高地厚植根基;通过感受周培源同志胸怀天下、铁肩道义的“和平老人”情怀,为推动构建人类命运共同体贡献力量;通过感受周培源同志尽心国是、建家交友的科协“当家人”领导艺术,以一流的业绩铸就一流的科协组织。

张玉卓致辞

武维华回顾了周培源先生为我国科学事业发展和人才培养作出的贡献,以及领导九三学社中央为我国经济社会发展建言献策的经历。他指出,我们要学习周培源先生报效祖国、服务人民的赤诚情操,坚定不移走中国特色社会主义道路,以实际行动服务国家建设;学习周培源先生求真务实、勇攀高峰的科学精神,积极议政建言,广泛团结和支持九三学社中央成员和科技界知识分子在建设科技强国中建功立业;学习周培源先生严于律己、甘于奉献的崇高品格,持之以恒加强作风建设,始终保持为民务实清廉的政治本色,努力涵养无私奉献、真诚付出的精神品格。

武维华致辞

李政道先生之子、香港科技大学教授李中清在线上宣读李政道先生致辞。李政道在致辞中回顾了周培源先生在西南联大时期,放弃自己研究方向,投身国家亟需研究领域的经历,追忆了先生锲而不舍开展科研攻关的执着精神和诲人不倦、循循善诱的育人经历。他表示,周培源先生一生都在“为科学、为教育、为和平”而奋斗,先生的治学精神和捍卫真理的大无畏精神,将激励年轻一代踏实奋斗,奋力实现周培源先生“让祖国进入科学技术繁荣发达、和平幸福的新时代”的美好理想。

李中清宣读李政道致辞

周培源先生生前任职的各行业学会、个人相关组织及家乡负责同志作了交流发言,表达了对周培源先生的深切追思。

中国科学院院士、中国力学学会理事长方岱宁回忆了周培源先生为我国力学事业发展辛勤耕耘,为提升中国力学在国际上的影响力所开展的艰苦卓绝的工作。他认为,周培源先生对科学事业执著的追求以及在困难时刻坚持真理的勇气和科学态度是最宝贵的财富,将影响一代又一代力学人。

中国科学院院士、中国物理学会理事长张杰回顾了周培源先生作为我国物理学事业的开拓者之一,为中国物理学会创立、发展、壮大付出的心血。他表示,纪念周培源先生,要学习和传承先生热爱祖国、追求真理、无私奉献的高贵品质与爱国情怀,助力我国物理学事业取得更大发展。

周培源先生生前任职的各行业学会、个人相关组织及家乡负责同志发言(从左至右,从上至下:方岱宁、张杰、陈十一、马文普、胡小坚)

周培源先生的学生、中国科学院院士、周培源基金会第五届理事会副理事长陈十一介绍了周培源基金会成立的背景以及基金会成立以来开展的工作。他表示,将按照周培源先生的意愿,努力办好基金会,继续弘扬科学家精神,为科技进步、人才培养、世界和平作出更大贡献。

国际科学与和平周中国组织委员会主任马文普回顾了周培源先生作为中国“国际科学与和平周”奠基人,积极参加国际和平运动的经历,追忆了其为国际科学与和平事业作出的贡献,表示将弘扬周培源先生一生为之奋斗的科学、教育、和平、发展的崇高理念和献身祖国大业的崇高精神。

宜兴市市长、党组书记胡小坚介绍了周培源先生故乡宜兴近年来开展的纪念和传承周培源先生精神的活动。他指出,未来将在教育、科技等领域赓续周培源先生精神,铭记先生的崇高风范,从先生的精神财富中汲取力量,推动宜兴高质量发展,以家乡更加优异的发展成果告慰周培源先生。

在缅怀周培源先生环节,周培源先生的亲友、学生们作了交流发言,追忆与周培源先生的难忘往事,共同缅怀周培源先生。

缅怀周培源先生(从左至右,从上至下:周如玲在发言视频中播放的与父亲的合影,孟庆国、周志兵、杨越)

周培源先生女儿周如玲在视频中深情回顾了父亲从求学立志到科研救国,再到教书育人的坎坷经历,讲述了父亲将毕生精力无私奉献给中国教育、科研事业的感人故事。国家自然科学基金委员会数学物理科学部副主任、周培源先生的学生孟庆国表达了学生时代和工作阶段受到周培源先生悉心指导的感激之情,他说,老师对科学的执著热爱、为科学无私奉献的科学家精神深刻影响了自己,将谨记周培源先生的殷切教诲。周培源先生外孙周志兵回顾了成长过程中的往事,通过周培源写给家人、学生等的信件,展示了周培源先生的家国情怀、对科学事业的执着坚持,以及作为长辈和蔼可亲的形象。北京大学工学院力学与工程科学系杨越教授回忆了在学习、科研、工作的经历中受到周培源先生的深刻影响,从中深深感受到了先生身上的科学家精神、学术影响和人格魅力。

揭牌仪式

为更好弘扬周培源先生的精神遗产,让老一辈科学家的精神激励一代又一代青年人接续奋斗,北京大学设立了周培源科学家精神教育基地。今年,基地入选首批“科学家精神教育基地”认定名单,同时北京大学工学院入选首批“全国科普教育基地”。会上,武维华、韩启德、张玉卓和郝平共同为基地揭牌。

全体与会人员合影

座谈会由北京大学、九三学社中央、中国科学技术协会主办,中国力学学会、中国物理学会、周培源基金会、国际科学与和平周中国组织委员会、宜兴市人民政府协办,北京大学工学院承办。为纪念周培源先生诞辰120周年,北京大学工学院还举办了系列纪念活动和学术研讨会。当日下午,力学与物理前沿学术研讨会举行。副校长张平文代表学校致辞。三位周培源力学奖获奖人胡海岩院士、郑晓静院士、何国威院士分别进行了题为“走向人工智能的动力学建模”“高雷诺数气—固两相壁湍流的非平稳过程研究”“时空能谱:湍流结构和随机的相互作用”的学术报告,三位周培源物理奖获奖人欧阳颀院士、方忠院士、叶沿林教授分别作了题为“生物技术与信息技术融合的几个发展方向”“拓扑量子态和拓扑电子材料”“不稳定原子核物理研究的进展与展望”的学术报告。

来源:北京大学新闻网

第2期“美丽力学”学术论坛成功召开

(转载自中国力学学会官网)

https://www.cstam.org.cn/article/13709580204896256.html

2022年8月27日,第2期“美丽力学”学术论坛成功召开。本期论坛由中国力学学会女科技工作者委员会(女工委)主办,《力学学报》英文版(Acta Mechanica Sinica,AMS)协办,清华大学航天航空学院承办。南方科技大学陈十一院士,国家自然科学基金委员会(基金委)数理科学部副主任孟庆国研究员、数理科学部力学科学处处长雷天刚研究员,天津大学亢一澜教授,中国力学学会常务副秘书长汤亚南、办公室主任张自兵,清华大学航天航空学院党委书记曹炳阳教授、流体力学研究所所长任玉新教授,女工委主任委员、北京大学段慧玲教授,女工委副主任委员、清华大学许春晓教授,女工委副主任委员、同济大学李岩教授,中国科学院力学研究所王一伟研究员,女工委全体委员,以及清华航院教师代表等出席论坛。论坛采用线上和线下相结合的方式进行,主会场设在清华大学航天航空学院,40余位代表现场参会,3500余名专家学者和研究生线上参会。

论坛由女工委副主任委员、清华大学航天航空学院许春晓教授主持,她向出席本期论坛的专家学者和研究生表示了热烈的欢迎。

首先,论坛主席、女工委主任委员段慧玲教授致辞,她向本次论坛的承办方清华大学航天航空学院表示感谢,并感谢报告嘉宾南方科技大学陈十一院士、同济大学李岩教授和中科院力学所王一伟研究员的大力支持。段慧玲教授还介绍了“美丽力学”线上学术论坛的宗旨、主要活动内容,并简要回顾了第一期论坛的情况,表示论坛将围绕国家重大需求和学科前沿进行学术交流和研讨,助力我国力学科技工作者在“四个面向”指引下发挥更重要的作用。最后,段慧玲表示,希望各位专家学者多提宝贵意见和建议,也希望论坛能给广大力学同仁,特别是年轻女性力学工作者提供更好的展示平台,让论坛活动更丰富,使力学更“美丽”。

随后,清华大学航天航空学院党委书记曹炳阳教授致辞,他代表航院向参加本次论坛的领导和专家表示热烈的欢迎。曹书记简单回顾了清华航院力学学科的发展历程,介绍了清华对力学人才的培养、力学研究服务于国家建设、从清华走出的力学大师,如著名的流体力学家、教育家陆士嘉先生,固体力学专家、中国塑性力学的开拓者李敏华院士等,并分享了他所体会到的力学的美丽。最后,曹炳阳教授祝愿本次“美丽力学”学术论坛取得圆满成功。

论坛开幕式结束后,南方科技大学陈十一院士做了题为“湍流研究的一些进展”特邀报告。陈院士首先从湍流数值模拟的三种基本方法出发,介绍了不同层次湍流模拟的基本思想。关于雷诺平均湍流模拟,他回顾了周培源先生在湍流模式理论上做出的重大贡献,以及近年来机器学习在湍流模式方面的应用。关于大涡模拟,陈院士介绍了为应对高雷诺数工程湍流问题对传统大涡模拟所提出的挑战,其课题组所发展的约束大涡模拟方法,以及该方法在转捩、飞行器、叶轮机、城市风场等方面的成功应用。陈院士最后强调将物理约束应用在大涡模拟和机器学习中是至关重要的,能在解决具体问题上发挥重要的作用。陈十一院士的报告内容丰富,充满对复杂科学及工程问题的理解与思考,对参会人员有很强的启发性。

接下来,同济大学航空航天与力学学院执行院长李岩教授做了题为“力学与先进复合材料”的报告。李岩教授从先进复合材料的研究背景与挑战、结构设计与分析、制造与检测、健康监测与修复,以及复合材料结构智能化技术等方面,全面介绍了研究团队在先进复合材料方面的研究成果和重要应用。李岩教授的报告系统性强、特色突出,使线上线下参会的科技工作者都有很大收获。

最后,中国科学院力学研究所王一伟研究员做了题为“空泡与自由面相互作用研究”的报告。王一伟研究员从跨介质高速水动力学问题的研究背景、单空泡与自由面相互作用、近自由面空化流动与应用以及多相流智能数值方法发展四个方面,详细介绍了课题组在跨介质高速水动力学方面的研究工作,并在报告最后和大家一起缅怀了著名力学家、国家最高科学技术奖获得者郑哲敏院士逝世一周年。

论坛闭幕环节,论坛共同主席孟庆国研究员做总结发言。孟庆国研究员认为三场学术报告非常精彩,具有三个共同特征:首先是前沿性,属于重要的科学问题,有很强的借鉴意义;第二是先进性,把人工智能引入力学研究,是一种新的科研范式,有可能取得意想不到的效果;第三是系统性,都是理论、方法和应用的有机结合,非常值得大家学习。孟庆国研究员表示,党的十九届五中全会提出的 “面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”的“四个面向”是一面旗帜,是一个战略认识,在指导大家学习工作方面意义非常重大,力学研究要勇于探索、突出原创,更要应用牵引、突破瓶颈,要服务于国家重大战略需求。此外孟庆国研究员还分享了自己的感想:要 “加强学习、加强交流、加强部署”,推动力学学科向前发展,希望女工委通过组织学术论坛能更好地服务于力学学科的发展,也希望广大力学同仁能更加关心、支持女力学学者的科研工作,促进她们尽快成长。

(中国力学学会女科技工作者委会员 供稿)

会议通知

关于重启召开“首届力学交叉前沿研究论坛”的通知

(第二轮通知)

2022年10月14-16日,南京

(转载自江苏省力学学会官网)

http://jsstam.org.cn/?list_19/948.html

一、会议简介

因疫情原因延翔的“首届力学交叉前沿研究论坛”拟定于2022年10月14日-16日在江苏省南京市召开。本次会议旨在为我国力学交叉前沿研究提供交流与合作平台,促进力学与其他学科深度交叉融合。在此,热忱欢迎全国从事力学交叉前沿相关研究的专家和学者到会,并鼓励广大研究生踊跃参加,分享最新的研究进展,共同研讨相关领域的发展机遇以及面临的挑战。

主办单位: 中国力学学会物理力学专业委员会

国家自然科学基金委员会数理科学部

江苏省力学学会

承办单位: 南京航空航天大学

会议主席: 杨卫,浙江大学

郭万林,南京航空航天大学

二、会议主题

本次会议围绕力学交叉前沿,包括但不限于如下专题:

专题一:宏微观力学前沿进展

专题二:流固交叉新前沿及应用

专题三:刚柔结合及其前沿科学

专题四:第五届低维材料力学青年研讨会

三、会议时间、地点

2022年10月14-16E(14日报到)、江苏南京市栖霞区环陵路18号紫金山庄(紫金会议中心)

四、重要时间节点

2022年9月30日前 会议早期注册

2022年10月7日前 摘要提交截止

2022年10月14日前 会议注册

2022 年10月14-16日 会议召开(14日报到)

五、摘要投稿

本次会议仅接受摘要投稿(不接受全文)。请登录会议网站,下载摘要模板,按要求撰写并提交摘要。有关注册、缴费、摘要投稿、酒店预订等事宜,请登录会议网站: https://www.bagevent.com/event/8040651 。

六、注册费

2022年9月30日前缴费,正式代表2300元/人,学生代表1800元/人;

2022年9月30日后缴费,正式代表2600元/人,学生代表2100元/人;

注:请登录会议网站进行注册、缴费。

七、联系人及联系方式

仇虎,南京航空航天大学,qiuhu@nuaa.edu.cn,13770984024

张助华,南京航空航天大学,chuwazhang@nuaa.edu.cn,

“首届力学交叉前沿研究论坛”组委会

2022年9月13日

第二届江苏省力学与人工智能学术研讨会通知

(转载自微信群通知)

各位同仁,第二届江苏省力学与人工智能学术研讨会定于2022年10月28-30日在江苏省苏州市举办。会议属于江苏省科学技术协会的特色学术交流活动,由江苏省力学学会和河海大学共同主办,江苏省力学学会信息化工作委员会、河海大学力学与材料学院、河海大学苏州研究院、江苏博宇鑫信息科技有限公司共同承办。为了便于统计参会人数预定酒店房间,诚挚邀请有意向参会的同仁抽空扫码填写一下参会回执。也可复制以下链接https://www.wjx.cn/vm/Q0rNbFJ.aspx# 填写。

关于“第三届求积元法与工程应用研讨会”

延期召开的通知

(转载自中国力学学会微信公众号)

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NTM1NjI2OA==&mid=2652100078&idx=2&sn=d0bfc14f75084ae5c44c83726bdca82d&chksm=843e4e6db349c77bf12216a285ab60a93ccdb8545f2ca3942c03fbcb985a02653e8a1dc7ddb0&scene=126&&sessionid=1663763346&subscene=227#rd

尊敬的各位参会嘉宾:

感谢大家积极报名参加第三届求积元法与工程应用研讨会。受现阶段疫情防控形势影响,原定于9月24-25日在甘肃兰州举行的第三届求积元法与工程应用研讨会延期召开。会议召开时间将视疫情情况另行通知,敬请关注。

因会议临时延期给您带来的不便,会务组深表歉意。再次感谢您的理解与支持,如有疑问,请与会务组联系。

会务工作联系人:潘春林

邮箱:pancl@lzu.edu.cn

电话:17797676462

第三届求积元法与工程应用研讨会会务组

兰州大学土木工程与力学学院

2022年9月20日

关于“第十四届全国岩土力学数值分析与解析方法研讨会”延期举办的通知

(转载自中国力学学会微信公众号)

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NTM1NjI2OA==&mid=2652100044&idx=1&sn=ba421b1ca3559b106d8a359c01b3362d&chksm=843e4e4fb349c759e8cca0c2bd119ca7ab487ec00b20a36928fd018f4fb0bf37bf1448ed46ce&scene=126&&sessionid=1663763346&subscene=227#rd

尊敬的代表:

经研讨会学术委员会与组委会慎重考虑,原定于2022年10月14-16日在武汉举办的“第十四届全国岩土力学数值分析与解析方法研讨会”延期至2022年11月初举行,具体时间另行通知。已完成注册缴费的代表,欢迎继续保留注册及缴费信息。如因会议延期导致您无法参会,请登录大会官网(http://ytlx2022.aconf.cn),联系会务申请退款。

由此给各位代表带来的不便,我们再次深表歉意,感谢您的理解与支持!

第十四届全国岩土力学数值分析与解析方法研讨会组委会

2022年9月19日

关于第十二届全国流体力学学术会议延期举办的通知

(转载自中国力学学会微信公众号)

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NTM1NjI2OA==&mid=2652099926&idx=2&sn=3190b8c1ced493b6402538e5b8689a89&chksm=843e4ed5b349c7c36684e4aedb85b80afaff9dd30508c1e3ed481e65484ba5851f07c727cd06&scene=126&&sessionid=1663763828&subscene=227#rd

尊敬的与会专家学者们:

鉴于近期全国疫情防控形势严峻复杂。为切实保证与会专家学者的身体健康以及参会旅途顺畅,经中国力学学会流体力学专委会和会议组委会讨论决定,计划于2022年9月22-25日在陕西省西安市举办的第十二届全国流体力学学术会议将延期至11月份举办,具体的会议日期将根据国内疫情情况以及防疫政策确定,请关注中国力学学会官网(www.cstam.org.cn)、会议官网(ncfluid2022.libun.cn)或微信公众平台相关通知。

由此给各位与会专家学者带来的不便,我们深表歉意,感谢您的理解与支持!

会务组联系方式:

李文丰(会议赞助及其他):13137815837

陈鑫(会议摘要与日程):17602960931

邮箱:ncfm12@nwpu.edu.cn

李粉玲(注册与酒店预定):13892805772

中国力学学会流体力学专业委员会

第十二届全国流体力学学术会议

组织委员会

2022年9月7日

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

(2022年,第401卷,part B)

A partitioned-monolithic finite element method for thermo-fluid–structure interaction

Volker Gravemeier, Sevket Mert Civaner, Wolfgang A. Wall

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004578252200562X

Calibrating hypersonic turbulence flow models with the HIFiRE-1 experiment using data-driven machine-learned models

Kenny Chowdhary, Chi Hoang, Kookjin Lee, Jaideep Ray, V.G. Weirs, Brian Carnes

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522004571

Haifeng Gao, Jianguo Liang, Changjun Zheng, Haojie Lian, Toshiro Matsumoto

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522005746

Manfred H. Ulz, Christian C. Celigoj

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522005473

R. Fincato, S. Tsutsumi

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522005709

El-WaveHoltz: A time-domain iterative solver for time-harmonic elastic waves

Daniel Appelö, Fortino Garcia, Allen Alvarez Loya, Olof Runborg

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522005655

Full and reduced order model consistency of the nonlinearity discretization in incompressible flows

Sean Ingimarson, Leo G. Rebholz, Traian Iliescu

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522005758

Wei-Kang Sun, Lu-Wen Zhang, K.M. Liew

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522005503

Tian-Le Cheng, You-Hai Wen

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522005680

Magdalini Ntetsika, Panayiotis Papadopoulos

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522005588

Tensor train based isogeometric analysis for PDE approximation on parameter dependent geometries

Ion Gabriel Ion, Dimitrios Loukrezis, Herbert De Gersem

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522005618

Shahed Rezaei, Ali Harandi, Ahmad Moeineddin, Bai-Xiang Xu, Stefanie Reese

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522005722

Error analysis of a residual-based stabilization-motivated POD-ROM for incompressible flows

Tomás Chacón Rebollo, Samuele Rubino, Mourad Oulghelou, Cyrille Allery

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782522005825

Computational Mechanics

(2022年,第70卷,第4期)

A coupling strategy for a first 3D-1D model of the cardiovascular system to study the effects of pulse wave propagation on cardiac function

Federica Caforio, Christoph M. Augustin, Jordi Alastruey, Matthias A. F. Gsell & Gernot Plank

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-022-02206-6

Peridynamic Galerkin method: an attractive alternative to finite elements

T. Bode, C. Weißenfels & P. Wriggers

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-022-02202-w

An embedded-FEM approach accounting for the size effect in nanocomposites

Dang Phong Bach, Delphine Brancherie & Ludovic Cauvin

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-022-02194-7

Signed distance field framework for unified DEM modeling of granular media with arbitrary particle shapes

Zhengshou Lai, Shiwei Zhao, Jidong Zhao & Linchong Huang

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-022-02220-8

The isogeometric collocated contact surface approach

Frederik Fahrendorf & Laura De Lorenzis

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-022-02210-w

Phase-field approach to evolution and interaction of twins in single crystal magnesium

Benhour Amirian, Hossein Jafarzadeh, Bilen Emek Abali, Alessandro Reali & James David Hogan

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-022-02209-3

A note on rapid genetic calibration of artificial neural networks

T. I. Zohdi

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-022-02216-4

A sequential addition and migration method for generating microstructures of short fibers with prescribed length distribution

Alok Mehta & Matti Schneider

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-022-02201-x

Concurrent n-scale modeling for non-orthogonal woven composite

Jiaying Gao, Satyajit Mojumder, Weizhao Zhang, Hengyang Li, Derick Suarez, Chunwang He, Jian Cao & Wing Kam Liu

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-022-02199-2

An adaptive digital framework for energy management of complex multi-device systems

T. I. Zohdi

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-022-02212-8

Thermal modeling and uncertainty quantification of tool for automated garment assembly

Nicolas Castrillon, Avery Rock & Tarek I. Zohdi

https://link.springer.com/article/10.1007/s00466-022-02215-5

International Journal for Numerical Methods in Engineering

(2022年,第123卷,第20期)

Stefania Fresca, Giorgio Gobat, Patrick Fedeli, Attilio Frangi, Andrea Manzoni

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nme.7054

Lingxuan Li, Haonan Zhang, Hao Zhong

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nme.7055

Preconditioned least-squares Petrov–Galerkin reduced order models

Payton Lindsay, Jeffrey Fike, Irina Tezaur, Kevin Carlberg

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nme.7056

Inexact and primal multilevel FETI-DP methods: a multilevel extension and interplay with BDDC

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nme.7057

Luciano Lopez, Sabrina Francesca Pellegrino

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nme.7058

Fajie Wang, Zengtao Chen, Yanpeng Gong

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nme.7061

An FFT-based Galerkin method for the effective permeability of porous material

Fubin Tu, Jun Tong, Menghui Wang, Zongwu Chen, Shunchao Qi

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nme.7065

Free energy calculation and ghost force correction for hot-QC

Woo Kyun Kim, Aditya Kavalur, Stephen M. Whalen, Ellad B. Tadmor

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nme.7066

State estimation in nonlinear parametric time dependent systems using tensor train

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nme.7067

Peridynamic bond-associated correspondence model: Reformulation and comparison study

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nme.7068

Lei Wang, Hanying Xu, Xiaojun Wang, Xuyun Ding

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nme.7071

计算机辅助工程

(2021年,第30卷,第4期)

工程数值仿真与CAE算法

工程数值仿真与CAE算法

某型冰箱冷凝器的振动断裂分析(作者:占双剑,陈滢,王松青,陈新涛,黄晓明)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202106170029&flag=1

基于流入角实时变化的气动性对操稳的影响(作者:高璐,高磊,孙礼)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202108040038&flag=1

基于神经网络对裂纹扩展过程的预测(作者:郑国君,杜超群,申国哲,夏阳)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202108160042&flag=1

基于不同线路条件下的车辆动力学性能分析(作者:李响)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202108170043&flag=1

跨中作用下铝合金卷边工字形截面受弯构件稳定性能研究(作者:姜超,林冰)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202108300044&flag=1

基于FLUENT的燃料电池密封性的仿真分析(作者:耿铁,惠俊霞,刘玉豪,孟斐)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202109220048&flag=1

基于叶脉骨架结构的股骨柄设计方法(作者:王淋,周玥廷)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202110100052&flag=1

屋面预应力混凝土双T板端部腹板裂缝原因分析与加固处理(作者:刘之春,刘军宇)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202110110053&flag=1

侵入物高速撞击下铰链式动车组安全性研究.(作者:朱卫,张海,岳译新,苏永章,张宸瑜,付耿哲)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202110170055&flag=1

均布荷载下四边固支矩形薄板的挠度研究(作者:马仁香)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202110250057&flag=1

车身零件预装变形有限元虚拟评估分析(作者:程计栋,邓继涛,石文)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202111090059&flag=1

钢框架-钢板剪力墙结构修复后使用性能指标研究(作者:袁昌鲁,李嘉锴,杨宁)

http://jsjfzgc.ijournals.net.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=202111200063&flag=1

部分期刊近期目录

Advances in Engineering Software, Vol.173, November 2022

https://www.sciencedirect.com/journal/advances-in-engineering-software/vol/173/suppl/C

Finite Elements in Analysis and Design, Vol.211, 15 November 2022

https://www.sciencedirect.com/journal/finite-elements-in-analysis-and-design/vol/211/suppl/C

International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol.94.10, October 2022

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/10970363/2022/94/10

Journal of Computational Physics, Vol.471, 15 December 2022

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-computational-physics/vol/471/suppl/C

绿色计算剑指何方?

(转载自科学网官网)

https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/9/486021.shtm

7月10日,上海出现今年第一个40摄氏度高温,刷新40摄氏度高温最早出现纪录;7月13日最高气温40.9摄氏度,追平高温历史极值……今年,上海刷新多项高温数据,创下有气象记录以来的纪录。

作为英特尔公司高级首席工程师、物联网事业部中国区首席技术官,张宇在参加近日于上海举行的2022世界人工智能大会智能趋势论坛时,表达了对气候变化的担心。“我们能够明显感觉到地球在逐渐变暖,极端天气的频率不断增加,这将会对我们所生存的环境带来长远的影响。如果我们现在不努力的话,这种影响会造成不可逆的结果。”

不过,令他感到欣慰的是,科学技术在应对全球气候挑战的过程中,正扮演着越来越重要的角色。例如,推动基于绿色计算的数字化转型,就可以为实现“碳中和”作出重要贡献。

通过技术的突破实现“碳中和”

所谓“碳中和”,是指人类经济社会活动所必需的碳排放,通过森林碳汇和其他人工技术或工程手段加以捕集利用或封存,而使排放到大气中的温室气体净增量为零。2020年9月,我国明确提出2030年实现“碳达峰”、2060年实现“碳中和”的目标。

数字经济时代,算力正在成为新的生产力。然而,在关注算力为经济社会带来新变革的同时,能否降低计算的能耗问题显得尤为关键。以全球知名的预训练大模型GPT-3为例,一次训练要消耗巨量的算力,需要消耗约19万度的电力,产生85万吨的二氧化碳。因此,最近几年,在低碳、低能耗的探索之中,“绿色计算”一词被频繁引用。

红杉远景碳中和基金合伙人左林在此次论坛上指出,碳中和是一个终极理想,其核心问题是实现社会价值和经济价值的平衡。

最近,丹麦哥本哈根市希望在2025年成为全球首个碳中和首都的梦想就化为了泡影。该市市长索菲·安诺生宣布,由于一家环保企业无法满足政府在碳捕集方面的资助标准,哥本哈根暂时放弃2025年实现碳中和的目标。

与之相比,英特尔前不久正式承诺,在2030年全球业务中100%使用可再生电力,并在2040年实现全球运营温室气体净零排放的目标。其底气何在?

张宇告诉《中国科学报》记者,“绿色、低碳数字技术的突破才是真正实现碳达峰、碳中和的必经之路。不管外界有怎样的变化,只要技术跟得上,我觉得我们的目标就可以实现。”

他介绍,一方面英特尔在利用社会资源采集更多可再生的能源,如风能、太阳能,另一方面在自身生产过程中,英特尔也在通过实施绿色计算、提高能效,将单位产能的能耗进一步降低。

此次论坛上,张宇演讲的主题就是“用‘芯’助力基于绿色计算的数字化转型”。

张宇在2022世界人工智能大会上发表演讲。受访者供图

绿色计算即采用高效、节能和低功耗的计算设备和配套设施,在保证信息服务可靠性的前提下,合理分配计算资源,保障可持续发展的低成本、低能耗的新型系统与应用。

张宇告诉记者,应该从端到端的角度去看绿色计算。例如,绿色计算要解决的问题是什么?我们最终的目标是什么?

“在我看来,我们最终的目标是要实现环境的可持续发展。因此,要想实现整体效率最大化,一定要从端到端的角度去看绿色计算,不能只偏向于某一个环节。”他说。

软硬件创新赋能端到端数字化基础设施

在张宇看来,实现绿色计算,要以软硬件并行发展的战略赋能端到端智能数字化基础设施。

他透露,在硬件层面,英特尔计划在2030年前,将客户端和服务器微处理器的产品能源效率提升10倍。另外,英特尔还专注于通过与负载匹配的加速引擎来达到最佳性能功耗比。

例如,在数字化转型过程中,许多典型负载(如人工智能负载、网络通讯负载、高性能计算负载等)被广泛应用。基于此,英特尔通过提供一些相应的加速引擎(包括集成显卡、人工智能加速芯片,以及Tofino系列可编程以太网交换机等),来推动性能功耗比的提升。与此同时,英特尔处理器还能够凭借遥测能力,助力使用者以更便捷的方式了解当前系统动态功耗的情况和指标,以进一步制定智能化能源管理策略。

此外,张宇强调,在推进基于绿色计算的数字化转型过程中,英特尔还始终秉持着软硬件协同创新的理念。

对于用户来说,充分调用硬件资源离不开软件工具的支持。基于此,针对异构架构,英特尔打造了oneAPI,能够为不同架构提供统一、开放的编程接口,以降低开发门槛并减少重复性开发工作,助力实现节能减排和降本增效。与此同时,针对架构选择的多样性,英特尔还提供了一些更加自动化的产品和技术来对硬件进行适配,例如OpenVINO提供的AUTO plugin插件,可以帮助开发者自动识别其真正部署在硬件平台上的硬件资源,并通过达到最佳性能功耗比,进一步降低整个系统的能耗,达到能源利用的最大化。

除此之外,在数据中心层面,英特尔还提供了一款名为数据中心管理器(Data Center Manager)的软件。通过在服务器平台上采集到的功耗指标,这款软件能够利用策略动态调整单个服务器平台的能源效率,以达到系统性能功耗比的最优化,并推动绿色、低碳计算的实现。

“能耗大户”的节能低碳挑战

随着算力需求的爆增,数据中心作为“能耗大户”也迎来了节能低碳的挑战。

相关数据显示,截至2020年底,国内数据中心的用电量已经超过2000亿千瓦时,占到了用电总量的2.7%,预计2023年数据中心的能耗就将超过2500亿千瓦时,2030年时将超过4000亿千瓦时,用电量占比也将上升到3.7%。

根据开源证券研究所的统计结果,一个数据中心的能耗分布中,散热系统的占比高达40%。也就是说,数据中心每耗费一度电,只有一半用在了“计算”上,其他的则浪费在了散热、照明等方面。而且,计算量越大,散热消耗的电量也越大,如果不消耗足够的能源提高散热能力,将直接影响数据中心的性能、密度和可靠性。

张宇告诉记者,英特尔持续通过定制CPU设计、先进液冷技术以及智能节能技术助力绿色数据中心的打造。在定制CPU设计层面,英特尔通过定制化设计使得CPU配置与最终用户负载更加匹配,进而达到能源效率提升;在先进液冷技术层面,英特尔不断推动冷却方式的创新,从传统意义上的风冷模式逐步转换为液冷模式,以更加适应高密度机架对于散热的需求。

基于此,英特尔还发布了《高效能数据中心白皮书》,在与业界分享技术和经验的同时,携手多家行业伙伴大力推进液冷技术在多场景的落地应用;在智能节能技术层面,英特尔曾与多家伙伴携手,通过人工智能技术处理数据中心传感器所采集到的数据,并利用分析结果控制数据中心机房空调机的运转,从而达到节电效果。

此外,在推动实现节能低碳的过程中,除了针对数据中心等后端技术的投入,英特尔还持续在能源的生成与使用等前端领域发力,通过前后端技术的结合,实现端到端的绿色节能。

例如,英特尔持续通过为机器人产业注入动力,来加速新能源产业的创新发展,并在风电、光伏维修维护、新能源车电池拆解回收、锂电池和新能源车自动化生产、自动充电等方面积累了丰富且先进的技术和经验。为进一步推动机器人在新能源领域的绿色应用,英特尔还发布了《英特尔机器人白皮书》,旨在与更多行业伙伴分享交流经验。

该白皮书梳理了中国机器人产业发展概况,并描绘了中国机器人未来的发展和应用趋势,还从实战、产品、技术以及行业伙伴控制器方案这三个不同视角,全面阐述英特尔如何助力机器人产业实现升级,通过应用落地解决实际问题,帮助客户释放数据价值。

“当前,在绿色化和数字化双转型的大形势下,以软件定义为基础的端到端数字基础架构成为重中之重,这也是英特尔长期以来为之努力的方向。”张宇告诉《中国科学报》,未来英特尔将继续以“创造改变世界的科技,造福地球上每一个人”为宗旨,携手更多生态伙伴,通过“无所不在的计算、从云到边缘的基础设施、无处不在的连接及人工智能”这四大超级技术力量,持续深耕绿色计算领域,并以绿色、低碳的方式加速数字化转型,逐步实现绿色低碳节能的目标。

苏公网安备 32010602010395

苏公网安备 32010602010395